by Via Bellini

Davanti a me ho un piatto di carta rettangolare con sopra tre scaglie di Parmigiano Reggiano. È la prima lezione del corso per Aspiranti Assaggiatori del Parmigiano Reggiano e stiamo per fare un test. Il tutor ci dice che due scaglie sono uguali, provengono dalla stessa forma, mentre una, da una forma diversa. Tramite i sensi—vista, olfatto, tatto, gusto e udito—dovremo individuare quale formaggio è quello diverso.

Tutti sono giallo paglierino. Ma due sono più intense. Una alla volta le porto al naso e inspiro. Due hanno un odore di latte cotto e frutta secca, l’altra di fieno fresco. Le assaggio. Masticando, le due scaglie più scure rilasciano aromi di un morbido caramello, mentre la terza scaglia, che è più pastosa, rilascia un aroma più fresco – di yogurt.

È abbastanza palese, vabbè, è la prima lezione e non vorranno spaventarci, no? Indoviniamo tutti. Il tutor ci chiede se abbiamo osservazioni. Un uomo entusiasta, dietro di me, segnala una granulosità diversa, e una ragazza sottolinea le differenze tra le tonalità del giallo. Poi intervengo io:

“Ma quella ‘diversa’ – sarà per caso Grana Padano?”

Percepisco un lampo di sorpresa. Dura pochi secondi. Ma quei secondi bastano per sentirmi profondamente piacentina. Sarà che il Parmigiano Reggiano è considerato il Re dei formaggi. E Piacenza è fuori dalla zona di produzione, infatti si trova in quella del Grana Padano. Un formaggio, secondo alcuni, inferiore.

Two Cities

Due città, Piacenza e Parma. Separate – o collegate – da 56,94 km di bitume. La Via Emilia. Tra questi due capoluoghi emiliani non stiamo parlando di una stridente rivalità come quella tra Piacenza e Cremona, o Parma e Reggio Emilia, ma a mio avviso, di una sottile concorrenza alimentata da un subdolo orgoglio territoriale.

Mio padre, nato nel comune di Morfasso (Piacenza), emigrò a Londra negli anni ‘60 del secolo scorso, e quando ero alle elementari, mi iscrisse all’AIRE – Il registro degli Italiani nati all’estero. A scuola e fuori, avevo amici anglo-piacentini e anglo-parmigiani. Tra noi non c’era competizione alimentata dalla provenienza, bensì un quieto senso di appartenenza ad uno stato. Eravamo ingenuamente uniti da un patriottismo legato alle vacanze estive italiane, segnate da tornei di calcio, Italo-disco e spuma San Pellegrino.

Nonostante in casa nostra ad Ealing, sventolava un tricolore invisibile, mio padre portava i segni evidenti del tarlo Piacenza-Parma. Girando insieme in macchina, per le strade di una Londra anni ‘80, bagnata da Thatcher e Yuppies, passando davanti a uno dei tanti locali gestiti da parmigiani, mio padre rallentava.

“Loro sì, che sanno fare business,” diceva, mentre il suo nasone a patata si arricciava con un misto di invidia e ammirazione. E, premendo il mio naso (patata – ma più piccola), sul finestrino della Fiat Tipo, mi domandavo cos’avessero in ‘più’ i locali gestiti da parmigiani rispetto a quelli gestiti da piacentini. In fondo erano tutti ristoranti italiani. Tutti offrivano i soliti spaghetti alla bolognese, cocktail di gamberi, minestrone e via dicendo. Anche se qualcosa non mi tornava, perché non mia nonna Maria, curva con capelli bianchi raccolti, non mi aveva mai preparata un cocktail di gamberi o degli spaghetti alla bolognese nella loro casa in pietra sull’Apennino.

On The Road in Renault 5

Presto, gli anni ‘80 sono diventati gli anni ‘90. E alla fine l’emigrata ero io. Avevo coltivato l’idea di trasferirmi quando avevo notato che in Italia, di notte, potevo vedere le stelle. Testimoni luminosi di un qualcosa di più grande del mio piccolo mondo fatto di frazioni, Duran Duran, e lucidalabbra alla ciliegia. E così, avevo regalato la mia collezione di vinili ad un’amica anglo-piacentina, e sono partita per la provincia di Piacenza.

Da quando mi sono trasferita avevo notato che nel Piacentino, a volte, bastava pronunciare la parola ‘Parma’ per provocare nei miei interlocutori sbuffi, smorfie, e sospiri. Come se le persone ricordassero un amore perso lungo la strada della vita.

Ma cos’avrà mai questa Parma!

“Semplice,” – mi veniva detto – “E tutto più bello! Ci sono gallerie d’arte più belle! Locali più belli, e piazze magnifiche piene di persone belle!”

Flipper

Poi venivano lanciati biglie come la Barilla, Il Parmacotto, il Parmalat. E in effetti, portavo al polso il Football Watch zebrato della Parmalat, e mangiavo gli spaghetti sul piatto in porcellana bianca della Barilla. Entrambi presi con una lunga, estenuante, raccolta punti.

Col passare degli anni, dalla provincia di Piacenza mi ero trasferita tra le nebbie industriali di Milano, quelle tessili di Carpi e quelle politiche di Bologna. Poi, nel 2009, ho fatto le valigie di nuovo arrivando tra le nebbie (belle?) di Parma.

Quella città.

Dopo un annetto avevo conosciuto un altro prodotto Barilla. Umano. Figlio di un’impiegata della Barilla in pensione. E sapete com’è lo slogan: “Dove c’è Barilla c’è casa.”

E sono ancora qui.

Però (perché c’è sempre un però), trasferendomi a Parma, dopo vent’anni in Italia, mi sono riscoperta piacentina, e ho avvertito quel senso di vivere all’ombra della parmigianità. Scopro l’Acqua di Parma, la Violetta di Parma, Parma the City of Gastronomy, le Terre Verdiane, il Verdi Festival, e un’infinità di siti, social e realtà digitali intenti a raccontare al mondo la grandeur e le eccellenze di Parma.

Scusi Ma…

Chiedo a qualche conoscente parmigiano random se sente una rivalità tra Parma e Piacenza. Mi guardano storditi. “Piacenza? Mah, boh!” E scuotono la testa come se avessi nominato una città in Estonia. Realizzo che la considerazione verso la mia terra di provenienza è scarsa (anche mia suocera – quella della Barilla – dichiarava, con orgoglio, di non aver mai messo piede a Piacenza).

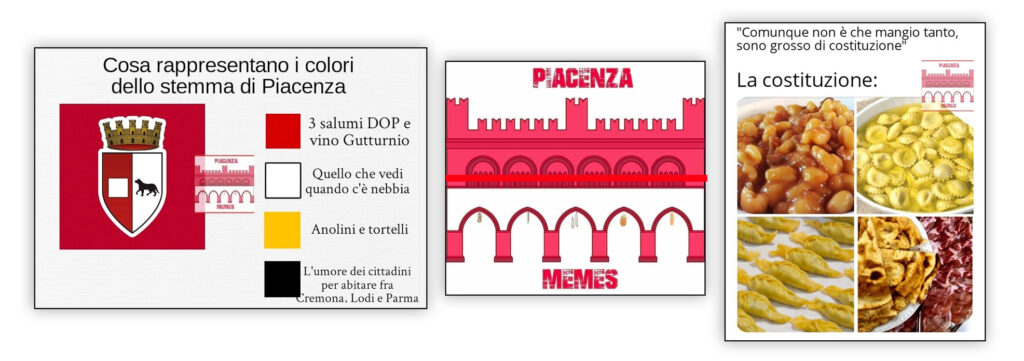

Inizio a dubitare. Può essere che la ‘concorrenza’ che percepisco tra le due città sia reale, o è qualcosa avvertito più dai piacentini? Sento la necessità di consultarmi con una voce che sa ascoltare la pancia di Piacenza: Piacenza Memes, la realtà social fondata nel 2017 da Gabriele Paratici e Nicola Bornian, che raccontano la piacentinità con ironia e humour.

La Pancia di Piacenza

“Più che una rivalità fra Parma e Piacenza, parliamo di un’antipatia dei piacentini verso i parmigiani.” Dovuta, secondo loro, principalmente a un senso di ingiustizia legato alle conquiste culinarie dei parmigiani, spesso ottenute con prodotti realizzati o nati a Piacenza. “L’anolino è il cardine della questione Piacenza-Parma: Piacenza città è dove è sempre stato realizzato con lo stracotto, mentre Parma (nonché la Val d’Arda) ama quello al formaggio.”

Per Piacenza Memes, non c’è paragone. “È proprio la forma di quello piacentino, l’eleganza, la finezza che possiede, a renderlo un gradino sopra a quello dei vicini.”

Mentalmente mi trovo a cercare altre pietanze piacentine, valutandole in relazione a quanto siano ‘più buone’ di quelle parmigiane. Penso, per esempio, al Gutturnio e lo piazzo a un livello superiore rispetto a un Lambrusco dei Colli Parmensi.

Per Piacenza Memes, invece, il confronto vincente è sulla coppa. “La coppa è un salume molto delicato. Il prosciutto di qualità lo puoi trovare in molte zone (San Daniele su tutte), ma una coppa veramente di qualità, come viene stagionata da noi, è rarissima.”

Prendiamo un caffè?

Due città come due persone che si incontrano al bar per un caffè. “Piacenza sarebbe quella infastidita,” mi raccontano Piacenza Memes, “e un po’ malmostosa, mentre Parma la sbeffeggerebbe con nonchalance, magari pagando il conto alla fine per ostentare la sua grandeur.”

Questa città possiede una self-confidence che ho visto poco in altre zone. Mi guardo intorno: i manifesti, le pubblicazioni, il web, le realtà digitali di marketing, e sento le parole di mio padre… “Sanno fare business.”

Concordano Piacenza Memes. “Parma obiettivamente è colei che si sa vendere alla perfezione, sfruttando al massimo ogni minimo punto a suo favore che magari è pure inferiore a quello dei suoi vicini, ma che viene pubblicizzato e markettizzato assai meglio, ahinoi.”

È qualcosa che potrei mai spiegare a un inglese? Io, che non so neanche più cosa mi rimane del background britannico. Vi confesso che, in origine, questo pezzo dovevo scriverlo in inglese, ma è prevalsa la piacentina in me. E le parole sono nate in italiano, e penso che, se ne fossi stata capace, l’avrei anche scritta in dialët piasintëin.

Come si può andare oltre gli stereotipi e spiegare Piacenza a un inglese con una sola frase? “La definiremmo come eterna incompiuta,” dicono Piacenza Memes. “Ovvero una città e un territorio dal potenziale immenso, ma che non riescono a decollare.”

Ma loro restano fiduciosi. “Il mondo prima o poi conoscerà la qualità di Piacenza: al di là delle eccellenze gastronomiche. Possediamo un patrimonio artistico e culturale assolutamente non inferiore a quello delle altre città d’arte italiane della medio provincia, mentre umanamente il piacentino è sicuramente diffidente e schivo di primo impatto, ma una volta conquistato ti darà tutto sé stesso con un calore e una generosità che non hanno eguali.”

Il ritratto di un piacentino che c’è, paziente, che aspetta e osserva.

Mi viene in mente mio padre, con un ghigno alla Muttley. Eravamo in Val Chero, seduti sul terrazzo del bar, e osservavamo due cagnetti giocare giù in strada, in mezzo a una nuvola di polvere.

“Adesso ti racconto un fatto,” mi aveva detto tra un sorso e l’altro di Ortrugo. “Si incontrano due cani. Un cane di Piacenza e un cane di Parma che ha un bell’osso in bocca. Il cane piacentino vuole quell’osso a tutti i costi e, piano piano, va verso il cane parmigiano e gli chiede: ‘Ma te, da dove vieni?’

Il cane di Parma spalanca le ganasce rispondendo: ‘Sum ad Peeermaaa…’ e intanto l’osso cade per terra. Al volo, il cane piacentino lo prende in bocca e lo stringe tra i denti. Il cane di Parma lo guarda e gli chiede: ‘E tu, da dove vieni?’ Ma il cane piacentino morde l’osso ancora più forte e, tra i denti stretti, sussurra: ‘Sûm ad Piaseisa!’”

Questa storia viene raccontata con orgoglio tra i piacentini.

E ogni tanto me la ripeto davanti allo specchio per un’iniezione di fiducia. E chissà, magari anche i cani piacentini raccontano questa storia ai loro cuccioli, tramandandola di generazione in generazione.

Però vorrei vedere cosa succede dopo. Il cane piacentino, una volta conquistato l’osso, cosa fa? Si accuccia e rosicchia l’osso pacatamente? Lo seppellisce, custodendolo per il futuro? Perché ho la netta sensazione che il cane di Parma, non ci pensa su molto, e dopo un paio di minuti, trotti via, leggero, già avendo fiutato qualcosa di nuovo. Un nuovo osso, una nuova occasione, un nuovo business.

E forse scodinzolano entrambi i cani, ognuno a suo modo.

Puoi trovare Piacenza Memes su Facebook, Instagram, Andrei Shop e TikTok